※本記事は2025年3月24日現在における情報をもとに作成しています。

みなさん、こんにちは!

今回は「子育て(保育園)で必要なお金について考える(計算編)」です。

それではさっそく本題に入っていきたいと思います。

はじめに

前回の記事では、子育て費用についていろいろと考えてみました。

そこで「保育園無償化が始まる3歳に上がる年までにかかる保育料がどのくらいか計算してみよう!」となったため、本記事はその計算編です。

我が家で実際にやった保育料の計算の仕方・考え方をお伝えしていくために、一つの家庭像を設定して計算をしてみたいと思います。

今回の記事が各家庭における子育て費用を考えるにあたっての参考になれば幸いです😊

どんな情報が必要?

ここから計算のために以下の項目を整理していきます。

- 家族構成

- 住んでいる地域

- 試算の期間

- 家計の状況(収入)

上記の情報があれば、保育園の保育料をイメージできるはずです。

どうやって使っていくかは後々説明していきます。

それではさっそく計算していきましょう!

家族構成・年収・住んでいる地域

今回は以下のような家族構成の家庭を想定します。

構成:夫(Aさん)、妻(Bさん)、子ども(2025年4月生まれ)

職業:Aさん-サラリーマン(フルタイム勤務で年収500万円)

Bさん-専業主婦(年収0円、Aさんの扶養に入っているとします)

住んでいる地域:埼玉県さいたま市大宮区

家族構成は税金の計算に必要です。控除額が変化したりするので大事な要素です。

また、住んでいる地域によって税率や保育料が変わってくるのでここも重要ですね。

家庭の状況

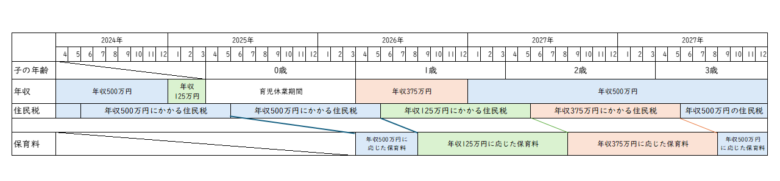

Aさんは子どもが生まれた2025年4月~2026年3月まで育児休業を取得し、2026年4月(年度初め)に仕事に復帰するという前提で計算をしてみます。

復帰時の状況は以下の通りです。

・2026年4月から子供を保育園に預ける。

・2026年4月以降はAさんがフルタイムで復帰(年収500万円で変化なしとします)。

試算の期間

今回は「子どもが3歳に上がる年度末までにかかる保育料」に限って考えていきましょう。

これは令和元年10月から幼児教育・保育の無償化がスタートしていることを踏まえてです。(※1)

世帯における差が出やすいのは3歳までの保育料になるため、計算する期間として上記のように設定しました。

保育料を試算してみた

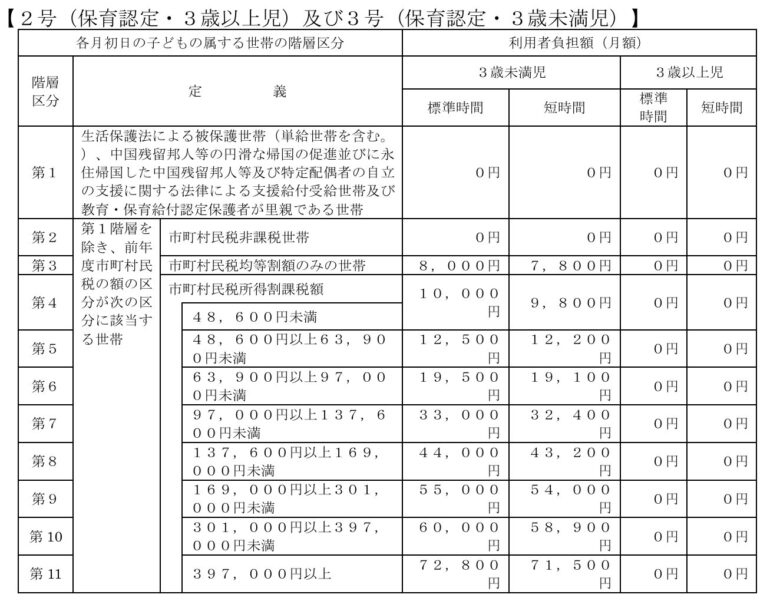

保育料は「市町村民税所得割課税額」をいくら払っているかによって、段階別に金額が変わります。

また、お住いの地域によって保育料と税金支払い額の区分が異なっています。

そのため今回はさいたま市公式Webサイト(※2)の子ども・子育て新制度における利用者負担額(令和元年10月~) の資料をもとに考えていきたいと思います。

実際にご自身の家計における試算をする場合は、住んでいる地域の自治体HPなどで保育料を確認してみてください。

市町村民税所得割課税額って?

そもそも保育料を計算するために、必要な市町村民税所得割額ってなんでしょう?

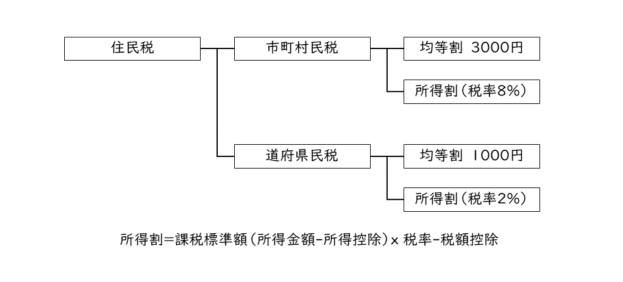

私たちが住民税と呼んでいる税金は細かく分けると以下の図のようになります。

※各金額と税率はさいたま市の場合になります。

都道府県に払うものと市町村に払う税金に分かれ、さらにそれぞれが所得に関連して変動する額(所得割)と所得に関係なく徴収される額(均等割)に分かれています。

この図の市町村民税の所得に応じて変更する金額が市町村民税所得割額となります。

また、住民税を考えるにあたってもう一つ大事なことがあります。

住民税は前年の所得をもとに計算される、ということです。

住民税を考える際の所得に育児休業給付金は含まれないため、育休を取った次の年の住民税はフルタイムで働いているときより大幅に減額されます。

これは保育料に与える影響が大きい要素になります。

保育料の決定時期っていつ?

さきほど住民税の算定は前年の所得をもとに行われるといいました。

2026年に支払う住民税は、2025年の所得が決まった後に計算され、2026年6月頃に決定されます。

その住民税の金額をもとに保育料が9月に更新されます。

図にするとこんな感じです。

すごくややこしいですね😓

ただこの図によって、満3歳になるまでの保育料を考えるためには、

- 年収500万円に応じた金額

- 年収125万円に応じた金額

- 年収375万円に応じた金額

の3つが必要ということがわかりました。

それぞれの保育料を計算してみる

以上を踏まえて保育料を計算していきます。

下記の3区分に分けて計算してみましょう。

A.年収500万円に応じた保育料

B.年収125万円に応じた保育料

C.年収375万円に応じた保育料

A.年収500万円に応じた保育料

さいたま市の場合、以下のように丁寧に計算例を出しているサイト(https://www.city.saitama.lg.jp/001/153/004/002/001/004/p001703.html)があったのでそちらを参考に算出してみました。※3

計算の流れはこんな感じです。

①給与所得の計算→②控除額の計算→③課税標準額の計算→④市民税の計算

それでは順番に計算していきます。

①給与所得:年収5,000,000円の場合、給与所得金額は3,560,000円になります。

求め方の詳細はこちらのリンクを参照ください。※4

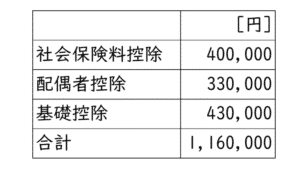

②控除額の計算:社会保険料は40万円支払ったものとして計算をしました。

また、配偶者であるBさんを扶養しているため、配偶者控除が入っています。

今回反映した控除の一覧は下表を参照ください。

③課税標準額の計算:計算式と実際の金額は以下の通りです。

課税標準額=給与所得金額-所得控除=3,560,000円-1,160,000円=2,400,000円

④市民税の計算:計算式と実際の金額は以下の通りです。

市民税所得割額=課税標準額×市民税率-調整控除=2,400,000円×8%-4,520円

=187,480円(→187,400円(100円未満の端数切り捨て))

以上の流れで諸々計算した結果、Aさんの家庭の市町村民税所得割額は187,400円になりました!

ここから保育料を見てみると、年収500万円に応じた保育料(利用者負担額)は第9階層にあたり標準時間で月額55,000円になります。

【参照資料】

引用:さいたま市HPより 子ども・子育て支援新制度における利用者負担額

B.年収125万円に応じた保育料

Aと同じ流れで計算をしていきましょう。

年収500万円のAさんが2025年4月から育休を取るので、1-3月は働いています。

そのため、年収は5,000,000円÷12か月×3か月分=1,250,000円とします。

①給与所得金額=1,250,000円-550,000円=700,000円

Aの場合と違って、給与所得金額が一定以下になるため、住民税のうち所得割は課せられないことになります。

Aさんの年収の場合、住民税における均等割は発生するため、年収125万円に応じた保育料は月額8,000円になります。

C.年収375万円に応じた保育料

年収375万円は、5,000,000円÷12か月×9か月分=3,750,000円として計算していきます。

①給与所得金額の計算:3,750,000円の場合、給与所得金額は2,972,000円となります。

②控除額の計算:

※ここでは社会保険料控除額は年収に9%をかけた値としています。

③課税標準額の計算:

課税標準額=給与所得金額-所得控除=2,972,000円-1,097,500円=1,874,500円

④市民税の計算:所得割額=課税標準額×市民税率-調整控除=1,874,500円×8%-4,520円=145,440円(→145,400円(100円未満の端数切り捨て))

以上の流れで計算すると、年収375万円の時の市町村民税所得割額は145,400円になりました!

ここから保育料を見てみると、年収375万円に応じた保育料は第8階層にあたる月額44,000円と分かりました。

3年間でかかる保育料の総額は?

前述の計算から、3年間の保育料総額がわかります。

55,000円×12か月+8,000円×12か月+44,000円×12か月=1,284,000円

つまり、3年間で合計1,284,000円です。

1年あたり43万円ほど用意しておく必要があるということになりますね。

利用する保育園によっては、ごはん代やおむつ代など追加の費用もあるかもしれませんが、目安となる金額がこれで計算できました!

おわりに

上述で求めた保育料には多少の誤差や抜けがありますが、計算の仕方としてはおおよそ同じになると思います。

計算の方法がわかれば将来の支出を考えやすくなり、より具体的な家計管理を進められるようになるでしょう。

実際は保育園に入りたい時期に入れるか、職場の状況と子育ての負担からフルタイムでの勤務ができるか、年収はずっと変わらないのか、などなどたくさんの不確定要素が入ってきます。

そのような不確定な将来ではありますが、一つの具体的な数値があると問題が細分化できたり、そのほか考慮すべきはどこかを整理しやすくできるはずです。

また今回は住民税の市町村民税所得割について1から計算しましたが、皆さんのお手元に毎年6月に届く「住民税決定通知書」を参考にすると早いなど、試算を簡略化する方法もあります。

あくまでも私は身の回りの複雑な問題や漠然とした不安を解消するためにこういう風にやってみたよ!という例なので、考え方の一つとして読んでいただければ幸いです。

長くなりましたが、今回は以上になります。

最後までお読みいただきありがとうございました!

※1 こども家庭庁HP https://www.cfa.go.jp/top

※2 さいたま子育てWEB https://www.city.saitama.lg.jp/kosodate/index.html

※3 さいたま市HP 個人市民税・県民税Q&A「さいたま市/4人世帯の給与所得者の場合、個人市民税・県民税の税額はどうなりますか?」

https://www.city.saitama.lg.jp/001/153/004/002/001/002/p014300.html

※4 さいたま市HP所得の種類と所得金額の算出方法

https://www.city.saitama.lg.jp/001/153/004/002/001/004/p001703.html